|

Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове |  |

| Русская Православная Церковь/Московский Патриархат/Юго-Западное Викариатство г.Москвы/Параскево-Пятницкое Благочиние |

|

|

Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествует. |

|

|

Православный календарь

Найти

Актуальное видео

Православные ссылки

КТО НА САЙТЕ

Сейчас 136 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Вход на сайт

ПУТЕВОДИТЕЛЬ КО ХРИСТУ ДЛЯ НЕ ЧИТАВШИХ ЕВАНГЕЛИЯ Беседа о Достоевском с культурологом Татьяной Касаткиной 09.11.2015 21:28

«Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель» (А. Эйнштейн); «Он видел человеческую душу во всем и везде» (В. Соловьев) – и «Неоспоримо и несомненно: Достоевский – гений, но это злой гений наш» (М. Горький) и ленинское «архискверный Достоевский». Да и у многих просто читателей творчество Достоевского вызывает отторжение. О том, почему это происходит и чем важны и ценны для нас произведения писателя, почему пастыри цитируют его в проповедях, а богословы упрекают в ереси, о героях романа «Идиот» и часах Раскольникова – беседуем с Татьяной Касаткиной, доктором филологических наук, председателем Комиссии по изучению творческого наследия Ф.М. Достоевского Научного совета «История мировой культуры» РАН.

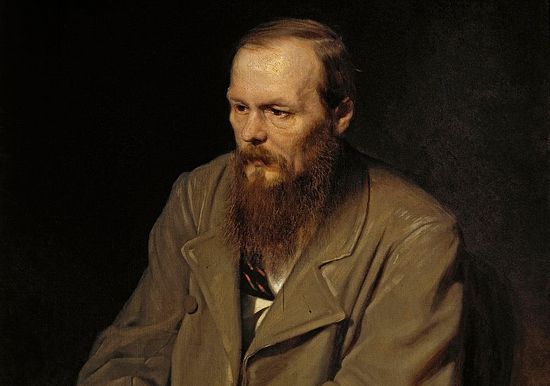

Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского. 1872. Москва, Государственная Третьяковская галерея. Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского. 1872. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

Преодолевая «насущное видимо-текущее» – Татьяна Александровна, некоторые не любят романы Достоевского, считают его творчество чем-то болезненным. Как вы думаете, почему? – Неприятие Достоевского не связано с тем, религиозен человек или нет, не связано с конкретной религией или конфессией. Объяснить его можно только одним: человек не готов видеть что-то дальше «насущного видимо-текущего», по определению самого Достоевского; он очень удобно устроился в этом «насущном видимо-текущем» и ничего иного знать не желает. Кстати, именно такие читатели создали миф о «жестоком таланте», о Достоевском-истерике-параноике и прочее. И это началось еще при жизни писателя. Но заметим, что это, как правило, всё равно не равнодушные к Достоевскому люди. И даже очень не равнодушные! – Мне доводилось встречаться с потомками священномученика Философа (Орнатского). Они свидетельствовали, что отец Философ любил Достоевского. Другой святой ХХ века – преподобный Иустин (Попович) – даже написал книгу «Философия и религия Достоевского». Получается, святые что-то находили для себя в его сочинениях? – Не просто «что-то находили»: преподобный Иустин (Попович), например, прямо называет писателя своим учителем. Так что Достоевский – учитель святых ХХ века. – Чему же Достоевский их учил? – Тому же, чему Достоевский учит любого читателя: Богообщению. Тому, чтобы мы в каждом человеке видели образ Божий, видели Христа, а если речь о женщине – то Божию Матерь. Тому, чтобы мы в каждой сиюминутной сцене различали ее евангельскую первооснову, библейскую первооснову. Библию писатель устами своего персонажа старца Зосимы назвал «изваянием мира и характеров человеческих». Вот представьте себе: стоит Библия в центре мироздания как некое изваяние, а вокруг нее то, что писатель называл «насущным видимо-текущим». Но тут можно поставить вопрос: чем такое мировидение отличается от языческого? Ведь любая языческая религия – это тоже «священная история», и каждый ее последователь в своей жизни осуществляет, оживляет и вновь дает быть сценам той, однажды бывшей «священной истории». А различие между тем радикальное. – В чем же именно это различие? – В языческих религиях история кончается вместе с этой «священной историей», произошедшей «в начале», а по сути – за пределами времен. То есть вообще никакой истории, кроме «священной», собственно, нет. Всё остальное – только ее воспроизведение. И человек может только дать вновь быть, явиться (лучше или хуже – в зависимости от качеств места его присутствия) тому, что уже было когда-то, потому что мир стоит только тем, что это бывшее всё время воспроизводится – такой постоянный круг времени вокруг «начала времен». А христианская история совсем иная: это вечность, вошедшая во время, благодаря чему впервые история начинает разворачиваться во времени. История присутствия Христова в мире не повторяется, не возобновляется – она длится. И человек, который заново в своей жизни переживает евангельскую историю, не должен ее повторять – он должен ее трансформировать. Потому что слишком много ответов в евангельской истории от человека не было получено. Слишком много шагов навстречу Богу не было сделано. Вот о чем пишет Достоевский. Итак, от нас ожидается ответ. – Какой ответ должен дать человек? – Старец Зосима говорит: «Жизнь есть рай». А в черновиках писателя мы встретим даже еще более радикальное: «Жизнь есть рай, ключи у нас». И в чем только не обвиняли Достоевского в связи с этими словами богословы – в том числе и в пелагианстве: якобы спасение зависит только от человека. А ведь у Достоевского совсем не об этом речь.

Старец Зосима говорит о ситуации, когда Христос уже Свой шаг навстречу человеку сделал и теперь ждет от негоответного шага. Ждет, потому что Бог никого не принуждает, никого не насилует. «Се, стою при дверех и толку: аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним» (Откр. 3: 20). Ждет, отворит ли Ему человек дверь или не отворит. А Он от этой двери не отойдет. Вот об этом всё творчество – и не только всё творчество, но – всё мировидение Достоевского. – Не могли бы вы проиллюстрировать вашу мысль каким-то конкретным примером?

Татьяна Касаткина Татьяна Касаткина

Здесь идеально выражено то, как Достоевский строит образ человека в своих романах и как он видит человека в реальности: это мгновенное соотнесение с евангельской ситуацией. И заметим, в евангельской ситуации больной так и не нашел своего человека, и ему пришлось дожидаться Христа – Бога и Человека одновременно. То есть в Евангелии с Богом никто не захотел сотрудничать для того, чтобы этого конкретного человека спасти. А здесь ситуация радикально меняется: Господу находится человек, который хочет сотрудничать с Ним для того, чтобы исцелить эту больную. Вот об этом весь Достоевский.

Поэтому отворачиваются от Достоевского те, кто не хочет видеть разверзающиеся бездны: открываются те самые «концы и начала», которые для человека в «насущном видимо-текущем», как пишет Достоевский, нечто «все еще фантастическое». Возникают совсем другие точки отсчета для любого события: оно вдруг оценивается совсем не в той перспективе, в какой человек его привык оценивать и в какой ему удобно его оценивать. Мы на всё начинаем смотреть с точки зрения вечности, а от такой перемены ракурса можно, конечно, и заболеть. Христос – страсть жизни – А был ли писатель православным, ведь некоторые богословы видели в его рассуждениях нечто еретическое?

Ф. М. Достоевский, 1879 Ф. М. Достоевский, 1879

Достоевский именно о насущной, живой, каждого человека затрагивающей христологии и мариологии. А по свидетельству практически всех, кто тогда занимался догматическим богословием (и по свидетельству многих из тех, кто сейчас им занимается), это живое знание в системе догматического богословия отсутствовало. Без этого живого знания Христа XIX век и стал веком позитивизма – в России тоже. Есть замечательная книжка итальянского автора Диво Барсотти, кстати, католического священника, – «Достоевский: Христос – страсть жизни». Это очень верное название. У Достоевского Христос – страсть жизни. Бунин сказал грубо: «У Достоевского Христос каждой бочке затычка». Достоевский – страстный христианин, и он, безусловно, православный, потому что он абсолютно точен в изложении того, как строится соединение человека с Богом.

Другое дело, что богословы, читая Достоевского, воспринимают чаще всего дискурс – а тут мы слышим голоса героев, вовсе не автора. А если не проводить различия между голосами автора и героев или не понимать, что у Достоевского мы сталкиваемся с чем-то более сложным, чем некое прямолинейное высказывание, можно прийти к ошибочным выводам. Один из самых ярких примеров – обвинение писателя в пелагианстве. Но обвиняющие не учитывают того, что для писателя Христос – это презумпция мира, и шаг, сделанный Христом, – это презумпция всякого действия героев (слово «презумпция» я употребляю в его исходном значении: лат. praesumptio– «упреждение, предвосхищение»). – Достоевский оставался в художественном цеху до последнего росчерка пера, а писал, получается, о духовном? – Это не единственный случай в мировой литературе. Вы можете сказать, что Данте, например, писал о чем-то другом? Хотя нам понять Данте довольно сложно: мы знаем «Божественную комедию» по переводу, а в оригинале ее текст проще по языку и в нем говорится о многом грубее, более «в лоб». Но любой гений, собственно, почему гений? Есть два значения этого слова: одно употреблялось на рубеже XVIII–XIX и в начале XIX века, а другое – на рубеже XIX–XX веков. Пушкин говорит: «Мой гений», а И. Северянин уже стишок пишет: «Я, гений Игорь Северянин…» (1912). – Поясните, пожалуйста, в чем разница. – «Мой гений» – это кто-то, кто ко мне приходит, для кого я просто перо – орудие письма, кого я должен дослышать, мы творим вместе. «Я гений» – это уже нечто совсем иное, это замкнутая на себе индивидуальность, которая ничего большего, чем весть о себе, нам дать и не может. Хотя и это интересно, как интересна весть о любом человеке, но это совсем другой уровень литературы. Так вот, Достоевский (как любой гений) потому гений, что в нем присутствует гений: то есть мгновенно и мощно устанавливается связь между временным и вечным. Кстати, Александр Блок написал как-то совершенно замечательную вещь – заметим: работая над исторической поэмой «Возмездие». Думая о том, как он ее будет строить, Блок записывает: «Самое главное для писателя – это установить связь между временным и вневременным». – Достоевского чтило мыслящее, пишущее, богословствующее духовенство. Это единственный писатель, цитаты из которого мне доводилось слышать в проповедях с амвона, причем от разных священников. – Митрополит Антоний (Храповицкий) даже считал, что в какой-то мере Алеша Карамазов списан с него.

Илья Глазунов. К роману Братья Карамазовы. Триптих (фрагмент). 1983 Илья Глазунов. К роману Братья Карамазовы. Триптих (фрагмент). 1983

Между прочим, Л. Толстой делает то же самое, правда, «работает» на совершенно другом уровне – он «работает» с моралью. А Достоевский «работает» именно с религией, если мы понимаем под религией буквально связь между человеком и Богом. Толстой «работает» на душевном уровне, а Достоевский – на духовном. И поскольку Достоевский себе это ставит именно целью и поскольку у Достоевского действительно основой его личности становится любовь ко Христу, которую он и транслирует через любой свой текст, то происходит удивительная вещь: в ХХ веке он становится путеводителем ко Христу для людей, которые не читали Евангелия.

Вы сказали, что Достоевского цитируют в проповедях. Очень многие из поколения ныне служащего духовенства – это люди, которые пришли в Церковь благодаря Достоевскому. В 1970-е годы, когда в храмы вдруг пришла молодежь, многие на вопрос: «Почему?» – отвечали: «Читал Достоевского». Тогда, кстати, Достоевского «разрешили». Между прочим, это была радикальная ошибка советской власти. Если она хотела сохраниться, надо было «запрещать» Достоевского дальше. Оказывается, читая Достоевского, невозможно не прийти в Церковь. Поэтому довольно смешно слышать слова: «У нас есть Псалтирь, и нам никакой художественной литературы не надо». Текст Достоевского перенасыщен скрытыми цитатами из Библии: это тот самый двигатель, мотор каждой сцены, который трансформирует ее из «насущного видимо-текущего» в исходную евангельскую сцену. Достоевский вдруг начинает говорить с душой о том, от чего она давно уже была оторвана, и учит восстанавливать эту связь. Зачем Бог послал идиота? – Знаю, что на многих оказал значительное влияние и многими особенно любим роман «Идиот». – Кстати, когда роман был напечатан, на него сразу обрушился чудовищный шквал критики – и рецензий, и пародий, и издевательств… Потому что текст был совершенно неадекватно прочитан. Современникам Достоевского были привычны сочинения, к примеру, Николая Успенского с его прямой критикой действительности с демократических позиций, без каких-либо духовных нагрузок. Достоевского начали ценить на рубеже XIX–XX веков дети его первых читателей. О чем, собственно, роман «Идиот»? О присутствии Бога в человеке в том мире, который вполне себе живет без Бога и которому Он как бы и не нужен.

Интересно, что в начале романа каждый, с кем князь Мышкин знакомится, думает про него: «Мне его прямо Бог послал». Но для чего его им «Бог послал»? Генералу Епанчину, например, его «Бог послал» для того, чтобы можно было улизнуть от объяснения с женой… И другим в том же духе. Получается, что эти люди Бога вспоминают и Бога используют исключительно в своих мелких даже не делах, а делишках. Это современное состояние общества, его адекватный срез. Степан Трофимович в романе «Бесы» скажет, когда ему поднесут Евангелие: «Да, я его освежил в памяти недавно, двадцать лет назад читал и вот освежил недавно по замечательной книге Ренана». Речь идет о книге французского философа и историка Э. Ренана «Жизнь Иисуса». О чем она? Как раз о Христе – только человеке. О Христе в Его принципиальной небожественности. Это взгляд откуда-то сбоку, абсолютно не в присутствии Христа, не в вовлеченности в отношения с Ним. И Достоевский в романе «Идиот» этот взгляд воспроизводит.

Иннокентий Смоктуновский в роли князя Мышкина Иннокентий Смоктуновский в роли князя Мышкина

Достоевский написал – за много лет до того! – книгу, которая для ситуации семидесяти лет отсутствия Евангелия, вообще отсутствия Бога в сознании людей оказалась абсолютно адекватной состоянию общества. Она к нему заподлицо просто подошла. И встроившись, абсолютно трансформировала это общество изнутри. – А главный герой – кто он такой? Идиот или…? – Это человек, который постоянно разрушает чаяния других. Но что именно он разрушает? Вот это уютное устойчивое пребывание в «насущном видимо-текущем». О князя Мышкина все спотыкаются. Но не споткнувшись, не выпавши из лузы, не выскочив из желоба, особо никуда не побежишь. И не удалось бы человеческое становление. Происходит трагедия – как всегда, когда людей из теплой жижи «насущного видимо-текущего» так или иначе извлекают. Недаром, кстати, посещением Бога называли какие-то крайне неприятные события в жизни. – А Настасья Филипповна? – Это человек, который себя выбирает. Почему она сбежала от князя Мышкина, из-под венца? После вполне определенного возгласа из толпы: «“За такую княгиню я бы душу продал! “Ценою жизни ночь мою!” – вскричал какой-то канцелярист». «Ценою жизни ночь мою» – цитата из «Египетских ночей» Пушкина.

Вообще Пушкиным пронизан весь роман. Вспомните, как князь Мышкин говорит о Рогожине: «Мы с ним Пушкина читали, всего прочли». Это указание читателю, на каком фоне надо воспринимать роман. А что там, в «Египетских ночах»? Клеопатра бросает вызов своим обожателям: «Кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Достоевский глубоко понимал этот пушкинский текст. Еще в начале 1860-х годов он написал статью, поводом для которой стал скандал: некая дама решилась прочесть «Египетские ночи» со сцены на каком-то литературном вечере, и началась ее травля в прессе. Достоевский за даму заступился и объяснил, что в пушкинском тексте нет ничего «клубничного». Что он вообще не про то. Он про ужас того мира, в котором человек становится по сути уже живым трупом, нуждающимся в острых подпитках чем-то необычным, потому что всё – скука. Всё скука, если над миром крышка вместо распахнутого Неба. И все от того, что в человеке растленна душа и порвана связь с духом. Настасье Филипповне бросают в лицо: «Ты, милочка, – Клеопатра. Я готов, пожалуйста, “ценою жизни ночь твою”». Перед ней ставят зеркало, в котором она видит себя Клеопатрой – а это символ красоты, которая ведет в смерть, красоты хищной. И она бежит от князя к Рогожину, чтобы стать жертвой, а не пауком-пожирателем. Вот какой перед ней был выбор: либо ты Клеопатра, либо ты жертва невинная. Но для того, чтобы прочесть роман таким, каким его задумал Достоевский, нужно уловить и понять все аллюзии в нем. Ошибка Раскольникова – Роман «Преступление и наказание» знаком всем – хотя бы потому, что его «проходят» в школе. Вопрос по роману: в чем, по вашему мнению, ошибся Раскольников?  И.Грабарь «Раскольников на площади» Иллюстрация к роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 1894 И.Грабарь «Раскольников на площади» Иллюстрация к роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 1894

Раскольников и живет с чувством ответственности за всё. Это герой, который на протяжении всего романа только и делает, что всем раздает деньги. Нищий молодой человек, у которого нет денег! А он занят – распределением. Причем это деньги, полученные или от заклада отцовских часов, или из пенсиона матери, который она тоже за отца получает. Выходит, что у него нет ничего своего – всё от отца. И то, что от отца, всегда находится ровно в нужном для той или иной ситуации количестве: 20 копеек полицейскому, чтобы отвезти девочку с бульвара домой, 25 рублей на похороны Мармеладова… А все деньги, которые он сам «добыл», оказываются ни на что не нужными – их можно разве что под камнем спрятать. Эти часы – глубокий символ. Это и глобус, держава-вселенная, которую Кто-то держит в руке, – так же, как и Раскольников держит в руке, но это одновременно и рука Того, Кто держит все «концы и начала». Это открытая вселенная, куда постоянно поступает неисчислимая благодать. Но это и часовой механизм. А что такое часовой механизм? Что такое вообще время? Для того, чтобы войти в следующую минуту, надо вытеснить куда-то предыдущую. То есть это то, что постоянно пожирает само себя, чтобы возобновиться. Это закрытая вселенная, уроборос – змея, пожирающая свой хвост: это вечное перераспределение того, что есть. И Раскольников так и думает: какой-то Бог «не способный»: и в мире творится непонятно что, и сон плохой (папа во сне тоже не способен оказался ни защитить лошаденку, ни остановить ее убийц) – значит, надо самому действовать. А как может человек действовать сам в мире? – Только одним способом. Если мир замкнут, то, чтобы кому-то дать, надо у кого-то взять. Начинает работать принцип перераспределения, перекройки – принцип нищеты, а не изобилия. Вот в чем ошибка Раскольникова! Он действительно за всё отвечает, но он решил, что он за всё отвечает в замкнутом мире, а не в мире, открытом для принятия благодати, – то есть что он перераспределитель, а не посредник и передатчик. – Он потерял связь с отцом? – Да, он потерял связь с отцом. Попробовал как-то перераспределить то, что имелось, и оказалось, что это совсем не работает. Вот и получается: «Я себя убил, а не старушонку». А потом через весь роман идет медленное и постепенное восстановление в нем первоначального облика Христова. Последние слова романа удивительны: «Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью». Что произошло? Метанойя, перемена ума. И это значит – полная перемена всего, перемена видения мира и его связей. Примерно то же происходит и с читателем Достоевского. http://www.pravoslavie.ru/jurnal/87599.htm |

Пожалуй, мало в мировой литературе писателей, которые оказывали бы такое сильнейшее влияние на умы и вызывали бы такие диаметрально противоположные оценки – от восторженного приятия до прямой ненависти, – как Ф.М. Достоевский.

Пожалуй, мало в мировой литературе писателей, которые оказывали бы такое сильнейшее влияние на умы и вызывали бы такие диаметрально противоположные оценки – от восторженного приятия до прямой ненависти, – как Ф.М. Достоевский.